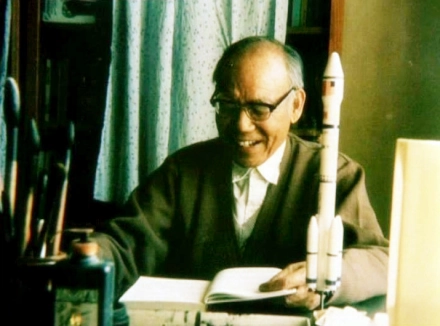

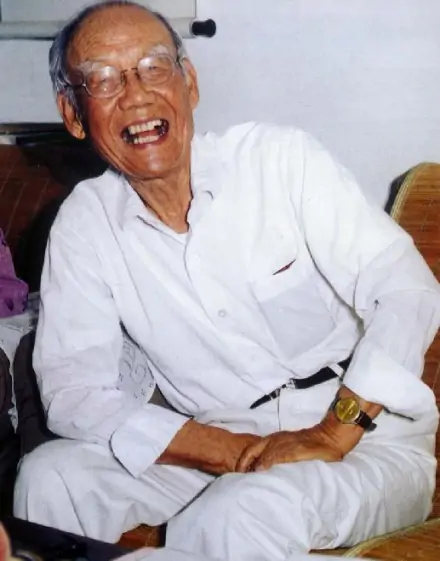

任新民(1915年12月5日~2017年2月12日),男,祖籍湖北省襄阳市谷城县盛康镇任家湾,出生于安徽省宁国市, 航天技术与液体火箭发动机技术专家,中国导弹与航天技术的重要开拓者之一。

1940年毕业于重庆军政部兵工学校大学部。1945年赴美国密歇根大学研究院留学,先后获机械工程硕士和工程力学博士 学位。1980年当选为中国科学院院士(学部委员),1985年当选为国际宇航科学院(IAA)院士。领导和参加了第一个自行设计的液体中近程弹道式地地导弹液体火箭发动机的研 制,曾获国家科学技术进步特等奖2项、求是基金杰出科学家奖、中国载人航天工作突出贡献者功勋奖章、“两弹一星”功勋奖章等。2017年2月12日,任新民逝世,享年102岁。 2018年,任新民与厉声教等一同被评为“逝世的十位国家脊梁”。

任新民是中国航天事业五十年最高荣誉奖获得者,从事导弹与航天型号研制工作,在液体发动机和型号总体技术上贡献 卓著。曾作为运载火箭的技术负责人领导了中国第一颗人造卫星的发射;曾担任试验卫星通信、实用卫星通信、风云一号气象卫星、发射外国卫星等六项大型航天工程的总设计师 ,主持研制和发射工作。是两弹一星元勋之一、“中国航天四老”之一。

- 主要成就

任新民领导和参加了第一个自行设计的液体中近程弹道式地地导弹液体火箭发动机的研制;领导组织了中程、中远程、 远程液体弹道式地地导弹液体火箭发动机的研制、试验;向太平洋预定海域发射远程弹道式导弹的飞行实验,任首区总指挥;组织研制“长征1号”运载火箭;组织氢氧发动机、“ 长征3号”运载火箭和整个通信卫星工程的研制试验;领导组织了用“长征3号”运载火箭把“亚洲一号”通信卫星送入地球同步转移轨道;担任“风云一号”气象卫星总工程师等。曾获 获国家科学技术进步特等奖2项、求是基金杰出科学家奖,获中国载人航天工作突出贡献者功勋奖章、“两弹一星”功勋奖章等。

任新民是发射中国第一颗人造地球卫星东方红一号的长征一号运载火箭的技术负责人。从总体方案到各分系统,他深入 现场亲自对各种技术问题进行认真的分析研究、校核、审查和落实。于在1970年4月24日,成功地用长征一号发射了中国的第一颗人造地球卫星。从而使中国掌握了研制多级运载 火箭和发射人造地球卫星的技术,揭开了中国航天活动的序幕。长征一号运载火箭由此载入了中国航天史册。他同著名科学家钱学森等研制试验的有功人员,于1970年“五一”国际 劳动节晚上,在天安门城楼上受到了毛泽东主席、周恩来总理等党和国家领导人的亲切接见,周总理称他们是“中国放卫星的人”。

试验卫星通信工程于1977年9月被列为中国导弹与航天事业80年代前期三项重点任务之一。任新民被任命为工程总设计 师。早在20世纪60年代中期,担任液体发动机研究所所长时,根据国外动力装置技术发展的动态和趋势,他就组织少数科技人员开展液氢液氧发动机的预研工作。到20世纪70年代 ,该工程立项后,他作为分管技术工作的副部长,一直领导和关注着这一工程的运载火箭的研制。特别是第三级采用常规推进剂(偏二甲肼和四氧化二氮),还是采用低温高能推 进剂(液氢和液氧)两个技术方案的论证中,最后决定发射通信卫星的运载火箭第三级采用液氢液氧为第一方案,并将这一运载火箭命名为长征三号。

改进后的长征三号于1984年4月8日,成功地将第二颗东方红二号送入了地球同步转移轨道,4月16日定点于东经125°赤 道上空,性能指标符合设计要求,并取得成功,至此,中国导弹与航天事业80年代前期的三项重点任务全部完成,表明中国运载火箭技术已进入世界先进水平,卫星通信技术也开 始迈向世界先进水平。任新民作为工程总设计师指挥了多次实用通信卫星的发射与定点,为国民经济有关部门和军事单位提供了通信、广播、电视等的服务,收到了巨大的经济与 社会效益。

- 学术论著

《中国大百科全书·航空航天卷》编辑委员会.中国大百科全书·航空航天卷.北京:中国大百科全书出版社,1985, 当代中国的航天事业》编辑委员会(任新民为副主编).当代中国的航天事业.北京:中国社会科学出版社,1986, 任新民.顾既往,瞻前途——话我国航天事业.回顾与展望(1949—1989).北京:国防工业出版社,1989:263—266, Ren Xin min.China’sSpace Development Policy.Space Uti-lizaation and Applications in the Pacific,Volume73 AAS,1990, 任新民.中国航天发展战略探讨.应用卫星与卫星应用研讨会文集(二).北京:宇航出版社,1991。

- 研究成果

1984年任新民荣立航天部一等功;1985年,作为项目的主要完成人之一荣获"长征三号运载火箭"等两项国家科技进步奖 特等奖;1989年和1990年,因在航天型号工程研制试验中的成绩突出,荣获两次航空航天部通令嘉奖。