中国的被动挨打,就是没有自己的飞机,要航空救国。

我一生只干了航天这一件事。

假如有来生,我还要搞导弹

虽然科学没有国界,但科学家是有祖国的。正因为祖国的贫穷落后,才更需要科学工作者,努力去改变她的面貌。

我很高兴能回到自己的国家,我不打算再回美国,今后我将竭尽努力,和中国人民一道建设自己的国家,使我的同胞能过上有尊严的幸福生活。

不要让别人把我们落得太远。一不为名,二不为利,但工作目标要奔世界先进水平。

研制氢弹是大涨国家实力,提振国人精气神的大事,是最大的政治,个人必须服从祖国的安排!

我到美国来,是为了有一天能回去报效祖国。 不论什么事,只要祖国需要,我便全心全意地去做好。

"为啥改行搞导弹?国家需要啊!"

回国不需要理由,不回国才需要理由。

我们的民族再也不是一个被人侮辱的民族了!回去吧,祖国在迫切地等待着我们

孙家栋

地址:1929.04.08~ ,出生于辽宁盖县,辽宁复县人

中国科学院院士

国际宇航科学院院士。长期领导中国人造卫星事业,中国探月工程总设计师。1958年毕业于苏联茹科夫 斯基空军工程学院飞机设计专业,获金制奖章,同年回国。历任国防部五院一分院总体设计部室主任、部副主任。1967年调入中国空间技术研究院

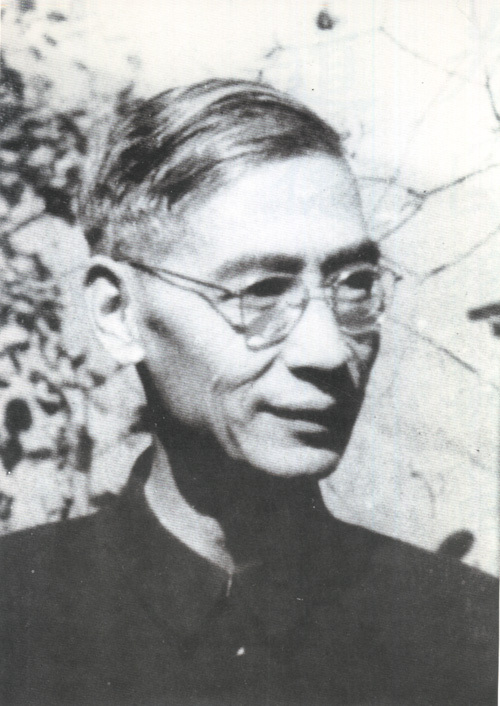

郭永怀

生于山东省荣成县

中共党员,空气动力学家

1940年赴加拿大多伦多大学应用数学系留学并获硕士学位。1941年到美国加利福尼亚州理工学院研究可压缩流体力学,1945年获博士学位后留校任研究员,1946年起在美国 康奈尔大学任副教授、教授。1957年回国后,历任中国科学院力学研究所副所长,中国力学学会副理事长,二机部第九研究所副所长、第九研究院副院长等职。

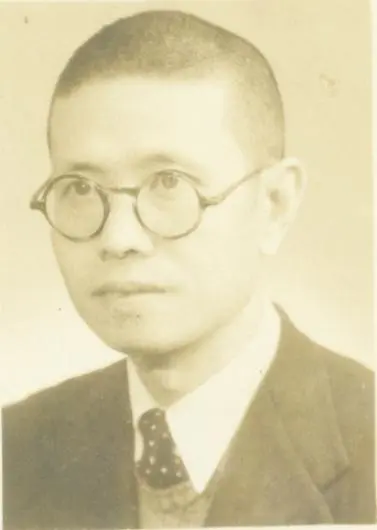

杨嘉墀

江苏吴江人,空间自动控制学家

杨嘉墀长期致力于中国自动化技术和航天技术的研究发展。参与制定中国空间技术发展规划。领导和参加包括第一颗卫星在内的多种卫星的总体及自动控制系统的研制,返回式卫星和 东方红一号卫星。30多年来,多次参与中国空间计划方案论证工作。主持人造卫星姿态控制系统的研究与发展。在三轴稳定的返回式卫星和科学探测卫星的发展中作出重大贡献。

吴自良

地址:吴自良(1917年12月25日-2008年5月24日),浙江浦江人。

中国科学院院士(学部委员)

吴自良从事苏联低合金钢40X代用品的研究,领导并完成了铀同位素分离用“甲种分离膜”的研制任务,研究钢中过渡族元素Mn、Cr、Mo、V、Ti和氮的s-i交互内耗峰,澄清了过去文献中许多争论和谬误,发现膜的增氧速度,端赖于垂直c-轴单晶的位错管道所提供的快速氧输运过程。

常隆庆

常隆庆(1904—1979),男,四川江安人

纵观这位地质学家的一生,自上世纪30年代来到攀西地区进行地质矿产调查工作,其地质调查工作达40多年,为四川地质调查做出了 突出贡献。如今,攀枝花是世界著名的“中国钒钛之都”和中国重要的钢铁基地。

于福安

于福安党龄25年,奋斗农业一线38年,是享受国务院政府特殊津贴专家。他先后承担国家和天津市重大科技项目 30 多 项,育成水稻品种 40 个。近 20 年来,其科研成果覆盖天津稻面积 80%,并推广到全国多省市,创造社会效益 40 多亿元;

赵尚志

,汉族,热河朝阳(现辽宁省朝阳市)人,东北抗日联军创建人和领导人之一,东北地区最早的共产党员之一。

1925年夏加入中国共产党,北伐战争时期,赵尚志在东北地区组织和从事反帝反军阀的革命活动。“九一八事变”后赵尚志被任命 为中共满洲省委常委、军委书记。之后,赵尚志领导创建中共巴彦抗日游击队(中国工农红军36军独立师)北满珠河反日游击队队 长.

朱光亚

地址:1924.12.25~2011.2.26),汉族,湖北武汉人

中国核科学事业的主要开拓者之一

传真:027-45455445

朱光亚早期主要从事核物理、原子能技术方面的教学与科学研究工作;20世纪50年代末,负责并组织领导中国原子弹、氢弹的研究、设计、制造与试验工作,参 与领导了国家高技术研究发展计划的制订与实施、国防科学技术发展战略研究,组织领导了禁核试条件下中国核武器技术持续发展研究、军备控制研究及武器装备 发展战略研究等工作,为中国核科技事业和国防科技事业的发展作出了重大贡献。

任新民

地址:男,祖籍湖北省襄阳市谷城县盛康镇任家湾,出生于安徽省宁国市

中国导弹与航天技术的重要开拓者之一。

940年毕业于重庆军政部兵工学校大学部。1945年赴美国密歇根大学研究院留学,先后获机械工程硕士和工程力学博士学位。 1980年当选为中国 科学院院士(学部委员) ,1985年当选为国际宇航科学院(IAA)院士 。领导和参加了第一个自行设计的液体中近程弹道式地地导弹液体火箭发动机的研制

钱骥

江苏金坛人,中共党员

历任中国科学院地球物理研究所室副主任、主任,二部卫星设计院业务负责人。1968年以后,历任七机部第五研究院卫星总体设计部主任,第五研究院副院 长、科技委副主任。中国宇航学会理事,中国空间科学学会副理事长。

钱学森

1911年12月11日—2009年10月31日,出生于上海,籍贯浙江杭州

两弹一星功勋奖章获得者

钱学森1929—1934年就读于国立交通大学机械工程系 [7] [152] ;1939年获得美国加州理工学院航空和数学博士学位 [82] ;1947年任麻省理工学院教授 ;1956年任中国科学院力学研究所所长;1957年补选为中国科学院学部委员(院士);1965年任中华人民共和国第七机械工业部副部长;1970年任中国人民 放军国防科学技术委员会副主任

王淦昌

中共党员,核物理学家,中国科学院院士。1929年毕业于清华大学物理系。1930年赴德国柏林大学留学,1934年获哲 学博士学位,同年回国。曾任山东大学、浙江大学教授。1950年5月以后,历任中国科学院近代物理研究所研究员

彭桓武

生于吉林长春,祖籍湖北省麻城县王岗乡

1938年赴英国爱丁堡大学留学,从事固体物理、量子场论等理论研究, [29] 1940年获英国爱丁堡大学哲学博士学位。1948年当选为爱尔兰皇家科学院院士。 1955年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。

于敏

地址:出生于河北省宁河县(现天津市宁河区)芦台镇

核物理学家

国家最高科技奖获得者

1949年毕业于北京大学物理系。1960年底开始从事核武器理论研究 [1] 。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。中国工程物理研究院研究员、 高级科学顾问,曾任该院副院长。在中国氢弹原理突破中解决了一系列基础问题,提出了从原理到构形基本完整的设想,起了关键作用。此后长期领导核 武器理论研究、设计,解决了大量理论问题。对中国核武器进一步发展到国际先进水平作出了重要贡献。

程开甲

男,汉族,中共党员、九三学社社员。

程开甲是中国核武器研究的开创者之一,在核武器的研制和试验中作出突出贡献。开创、规划领导了抗辐射加固技术新领域研究。 是中国定向能高功率微波研究新领域的开创者之一 [3]

黄纬禄(

黄纬禄(1916年12月18日~2011年11月23日),安徽芜湖市人

黄纬禄于1940年毕业于中央大学电机系,1947年获英国伦敦大学帝国学院硕士学位,1960年2月加入中国共产党, 199 1年当选为中国科学院院士(学部委员)。 2011年11月23日晚,在北京逝世,享年95岁

赵九章

生于河南开封,籍贯浙江湖州

空间物理学家

赵九章1933年毕业于清华大学物理系,后留校任物理系助教;1935年—1938年在德国柏林大学学习,毕业获博士学位; 1944年任中央研究院气象研究所代所长;1947年任中央研究院气象研 究所所长;1950年任中国科学院地球物理研究所所长;1955年当选为中国科学院学部委员(院士);1966年任中国科学院卫星设计研究院院长;1968年10月26日在北京逝世,享年61岁 ;1999年9月被追授“两弹一星”功勋奖章。

邓稼先

安徽怀宁人

基金杰出科学家奖

邓稼先于1941年考入西南联合大学物理系;1945年从西南联合大学毕业,先后任教于昆明市文正中学、培文中学;1946年任北京大学物理系助教; 1948年10月赴美国普渡大学物理系学习深造,毕业后获得物理学博士学位;1950年10月任中国科学院近代物理研究所助理研究员;1952年任中国科学院 近代物理研究所副研究员;

陈能宽

1923年4月28日生于湖南慈利。1946年毕业于唐山交通大学(现西南交通大学)矿冶系

1948年和1950年先后获美国耶鲁大学硕士学位和博士学位。1980年当选为中国科学院院士(学部委员)。1996年,获何梁何利基金科学 进步奖,当选为中国科学院主席团成员。1999年,被授予研制“两弹一星”有突出贡献的科技专家,

李四光

李四光出生于1889年10月26日,湖北省黄冈市人

李四光是新中国成立后第一批杰出的科学家,为新中国的发展做出了巨大的贡献,曾任中国科学院副院长、地 质部部长、中国科学院院士、中国科协主席、国务院科教组组长等职。2009年当选为100位新中国成立以来感动中国人物之一。

顾方舟

2021年5月28日,习近平总书记在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上强调:“在中华民族伟大复兴的征程上,一代又一 代科学家心系祖国和人民,不畏艰难,无私奉献,为科学技术进步、人民生活改善、中华民族发展作出了重大贡献。新时代更需要继承发 扬以国家民族命运为己任的爱国主义精神,更需要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神。”

黄旭华

黄旭华出生于1924年2月24日(一说1926年3月12日),是广东省海丰县人

是我国的核动力潜艇专家、中国工程院院士、共和国勋章获得者,国家最高科学技术奖获得者. 黄旭华原名黄绍强,解放前曾在桂林中学、中央大学航空系、国立交通大学等学校读书,毕业后在上海军管会船舶建造处从事技术指导工作, 之后还曾在上海招商局、上海港务局工作。

王希季

地址:1921年7月26日生于云南昆明

中国空间技术研究院顾问、研究员,中国卫星与返回技术专家,何梁何利基金科学与技术进步奖、两弹一星功勋奖章获得者

1942年,获得西南联合大学学士。1949年,获得美国弗吉尼亚理工学院硕士。1987年,当选为国际宇航科学院院士。1993年,当选中国科学院院士

王希季中国早期从事火箭及航天器的研制和组织者之一。中国第一枚液体燃料探空火箭、气象火箭、生物火箭和高空试验火箭的技术负责人;提出中国第一颗 卫星运载火箭“长征一号”的技术方案,并主持该型运载火箭初样阶段的研制;主持核试验取样系列火箭的研制。曾任返回式卫星的总设计师,负责制定研制方 案,采用先进技术,研究卫星返回的关键技术;任小卫星首席专家,双星计划工程总设计师等职。